[미디어펜=백지현 기자]

"금융이 못 갚을 확률이 높은 집단을 신용등급으로 구분해서 이자를 더 많이 내게 한다. 그게 자본주의와 시장 논리지만, 왜 그렇게 해야 하는가." 지난 14일 서울 청량리에서 열린 '디지털 토크 라이브: 국민의 목소리, 정책이 되다' 행사에서 이재명 대통령이 한 발언의 일부다. 저신용자에 대한 과도한 금리 적용을 두고 작심 비판한 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난달 국무회의에서도 고신용자에게 낮은 금리를 주고, 저신용자에게는 연 15.9% 고금리를 매기는 금융체계에 대해 "가장 잔인한 영역이 금융영역 같다"고 일갈했다.

신용등급별 차등금리 제도를 둘러싼 이 대통령의 발언은 시장 논리의 냉혹함을 지적한 것으로 읽힌다. 금융시장에서 자금은 위험과 수익, 신용도, 수요와 공급에 따라 배분되지만, 이 과정에서 개인의 사정은 고려대상이 아니다. 그 결과 가난할수록 더 비싼 금리를 부담하는 역설적 구조가 형성되며, 이는 경제적 불평등을 고착화한다.

그렇다고 시장원리를 무시해 인위적으로 저신용자의 금리를 낮추는 접근은 단기적 효과에 그칠 뿐이다. 즉각적인 경기부양 효과가 겉보기엔 경제가 활력을 띄는 듯한 착각을 불러일으키지만, 이러한 달콤함은 오래가지 못한다. 금융 본연의 기능인 '위험의 가격화'가 마비되면서 부실과 신용경색을 초래할 수 있다. 저금리 정책은 단기적으로 경제의 진통제 역할을 할 수 있지만, 장기적인 관점에선 시장의 자생적 회복력 떨어뜨리고 금융질서를 망가뜨리는 '독'인 셈이다.

금융의 기본원칙을 흔들고 시장에 인위적으로 개입한 결과, 본래 의도와 달리 부작용을 낳은 사례는 과거에도 흔히 있었다. 가장 대표적인 사례가 1997년 외환위기다. 당시 정부의 저금리 정책과 관치금융 구조가 신용왜곡을 누적시키며 금융위기의 한 요인으로 작용했다. 정부가 시장원리를 무시하고 대기업 중심으로 저금리 자금을 인위적으로 배분하면서 금융기관의 건전성이 훼손되고, 부실채권이 누적됐다. 이러한 금융부실이 외환시장으로 전이되며 국가 신용위기로 확산된 것이다.

금융의 기본원칙은 돈의 흐름과 위험을 관리하고, 자원을 효율적으로 배분하는 것이다. 여기엔 '신뢰'와 '책임'이 뒤따른다. 이 원칙엔 저신용자도 고신용자도 예외일 수 없다. 감정적 호소로 금융구조를 흔드는 것은 결국 금융시스템의 안정성을 위협한다. 저신용자를 위한 정책금융 확대와 신용회복 제도 강화와 같은 실질적인 정책지원은 필요하지만, 시장원리를 해치지 않는 범위 내에서 이뤄져야 한다. '잔인한 금융'의 현실은 시장원리를 무시한 단기적 접근이 낳은 부작용일 것이다. 그 결과는 결국 서민에게 되돌아오는 부메랑임을 뼈아프게 인식해야 한다.

[미디어펜=백지현 기자] ▶다른기사보기

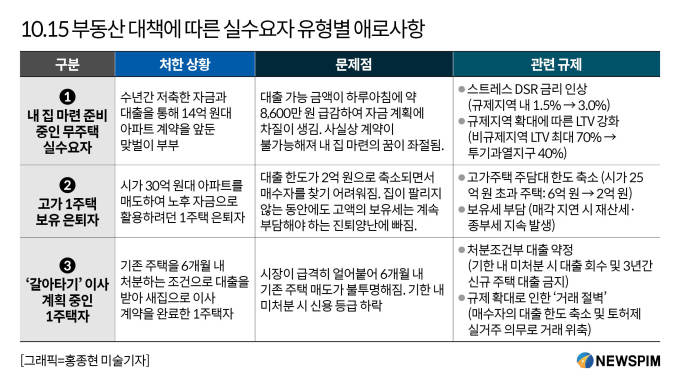

![[뉴스핌 이 시각 PICK] 고강도 '3중 규제'에 실수요자 한숨 外](https://img.newspim.com/news/2025/10/17/2510170741068860.jpg)

!["정점 지났다" 80년 달러 제국의 균열 [북스&]](https://newsimg.sedaily.com/2025/10/17/2GZ7Q7IPK5_1.png)

![“해 뜨기 전이 가장 어둡다” 중국발 ‘K철강 부활’ 신호탄 [사이클로 투자하라⑨]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202510/16/27bb7e0d-03c1-4942-b807-bb5c1ca23c22.jpg)