1660년대 일본 에도막부는 러시아를 견제하려고 최북단의 섬 ‘에조치’에 농민 병사(둔전병) 수백 명을 이주시켰다. 이후에도 변방으로 남았던 에조치의 운명은 막부 붕괴로 천왕이 왕정 복고를 선언한 메이지유신의 이듬해인 1869년부터 급변한다. 새 정부가 섬의 행정구역 명칭을 ‘홋카이도’로 고치고 본토 주민들을 대거 이주시켰다. 또 현지에 개척 담당 관청으로 설치한 ‘개척사’는 삿포로농학교(홋카이도대의 전신)를 세워 미국식 현대 농법을 도입했다. 섬의 비옥하고 드넓은 평야는 대규모 기계 농법과 목축업에 딱 맞았다. 홋카이도는 일본 내 농작물 경지 면적의 4분의 1을 차지하는 전략적 식량 기지로 발돋움했다.

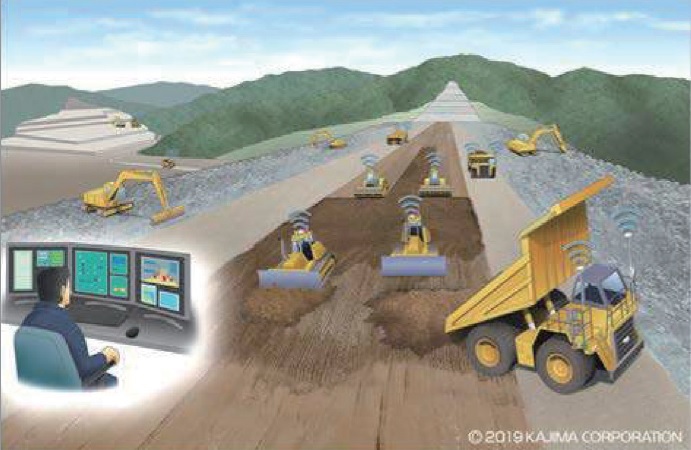

낙농업 메카 홋카이도는 이제 ‘홋카이도밸리’라고 불리는 첨단 산업 클러스터로 대변신을 하고 있다. 일본의 신흥 반도체 기업 라피더스가 이 섬의 지토세시에 첨단 반도체 공장을 지어 이달 초 시제품 생산을 개시했다. 라피더스는 ‘미국 실리콘밸리에 대적할 홋카이도밸리 실현’을 기치로 내세우고 있다. 정보통신 대기업 소프트뱅크도 이달 15일 홋카이도에 자국 최대 규모의 데이터센터를 착공했다. 인공지능(AI) 개발의 전초기지로 삼으려는 것이다. 신약 개발 업체 몰규어, 스마트 농업 기술 회사 애그리스마일 등 신생 기업들도 이 섬에 둥지를 틀었다.

첨단 기술 기업들이 홋카이도로 몰리는 배경에는 정부와 지방자치단체들의 적극적 지원 노력이 있었다. 특히 홋카이도청은 도내 지자체인 도마코마이시의 협조를 받아 반도체 제조에 쓸 용수를 라피더스 공장까지 끌어왔다. 정부는 홋카이도에 풍력·태양광·수력발전 설비를 확충했고 생산된 전기를 산업 시설로 보내기 위한 고출력 송전선 ‘메가그리드’ 건설도 추진했다. 사업에 반대하는 주민들도 있었지만 경제산업성과 홋카이도청이 적극 설득했다. 우리나라에서는 기업들이 반도체 공장, 데이터센터 등 첨단 산업 시설을 짓겠다고 하는데도 지역 이기주의와 규제 장벽에 막혀 용수·전력조차 제때 공급 받지 못하고 있다. 정부와 지자체·국회 등은 범정부적 협력으로 홋카이도밸리를 구축하는 일본을 보고 반성해야 한다.

![[독립문에서] 스마트팜, 언제까지 언감생심이어야 하나](https://www.nongmin.com/-/raw/srv-nongmin/data2/content/image/2025/04/17/.cache/512/20250417500041.jpg)

![韓, ‘종주국’ 美에 연구용 원자로 기술 '역수출'…"美관세는 재앙" WTO, 세계무역성장률 대폭 하향 [AI 프리즘*기업 CEO 뉴스]](https://newsimg.sedaily.com/2025/04/18/2GRKIPH81E_1.jpg)

![논벼 질소비료 적정시비로 밥맛 높이고 환경 지킨다 [농어촌이 미래다-그린 라이프]](https://img.segye.com/content/image/2025/04/17/20250417518199.jpg)