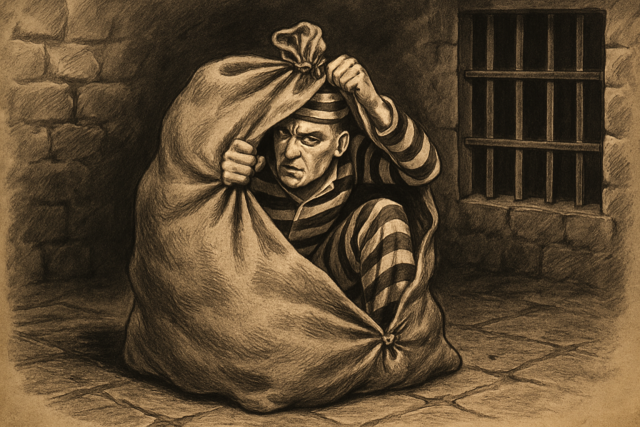

윤석열이 다시 갇혔다. 에어컨·술·유튜브가 없는 2평 독방이다. 신문·방송 논평은 인과응보·사필귀정·자업자득이란다. 헌정질서 흔든 대역죄인이고, 애초 풀려난 것부터 잘못됐고, 세상 활보로 국민 속 뒤집더니, 부하들 사지 몰며 혼자 살려다 재구속됐다고 썼다. 서초동 집 앞도, 서울구치소 앞도 ‘윤 어게인’ 떼창은 잦아들었다. 유튜브의 ‘윤석열 팔이’도 판을 걷었다. 수인번호 ‘3617’, 내란 수괴의 끝은 고립무원이다.

그 동전의 뒷면일 게다. 등 돌리는 사람 천지다. 강의구(부속실장)·김성훈(경호차장)이 말 바꿨고, 외교 실세 김태효가 ‘VIP 격노’를 실토했다. 윤석열로선 ‘너마저…’ 소리 나올 셋이다. 지난겨울 한남동 관저를 막은 친윤계 45명 누구도 7월 영장심사 법정엔 가지 않았다. ‘계엄 비선’ 노상원도 “후회스럽다”고 입을 열었단다. “다들 살길 찾아 떠났다.” 재구속 전 이 넋두리가 윤석열의 ‘현타’였을까. 이제 시작이다. 계엄 국무회의 CCTV에 이상행동이 찍힌 한덕수·이상민·최상목, 안가 회동자들, 국회 계엄 해제 결의 방해자들, ‘김건희 보호막’ 원희룡·유병호, 세 특검 다 불려가 국정원장 조태용이 쓸 특검 조서는 다 윤석열 부부와 얽힌다. 그들 뿐인가. 위증죄는 기본이고, 나 부를까 죗값 줄여볼까 속앓이할 ‘윤석열들’이 줄 섰다.

또 봐도 소름 돋는다. ‘윤석열의 3년’을 꿰뚫어 본 만화 한 컷이 있다. 집권 첫해 고교생이 그린 카툰 ‘윤석열차’다. 조종석엔 김건희가 타고, 하늘로 칼 치켜든 검사들이 그 뒤를 따랐다. 살아있는 권력이 그들임을 풍자했고, 그 폭주에 놀라 달아나는 시민들 표정은 윤석열차 추락의 예고였다. 김건희 국정농단을 덮고 지켜주려다 저 검찰국가가 사달 나고 골병들고 무너진 것 아닌가.

검찰은 세다. 2017년 1월, 검사들의 막후 세상을 그린 영화 <더 킹>이 나올 때도 그랬다. 특활비였겠지만, 흥건한 밤 술자리에 이런 대사가 터진다. “내가 역사야 이 나라고.” “이슈가 이슈를 덮는다.” “그냥 권력 옆에 있어.” 검찰의 힘은 독점에서 나온다. 수사·영장신청·기소·형집행권을 다 가졌고, 감사원·국세청·국정원·공정위나 노동·환경·금융·철도 사법경찰이 포착한 범죄도 끝매듭은 검찰이 짓는다. 무엇도 할 수 있고, 안 할 수 있는 게 그들이었다.

하나, 검찰도 처음부터 세진 않았다. 경찰과 중정(안기부)·방첩사(보안사) 활개 친 유신·5공화국이 지나서야 검찰은 사정의 축이 됐다. 영화 <1987>에서 치안본부 남영동 대공분실에서 터진 박종철 고문치사를 기자에게 슬쩍 흘려주고 빠진 게 그때의 검사였다. 그 검찰이 표적·하명 수사 일삼고, 내부 독직(瀆職)엔 관대하고, 전관·선후배 얽혀 ‘라인’ 만들고, 상명하복과 무오류의 오만에 젖어버렸다. 그리고 윤석열 시대, 괴물스러운 검사동일체는 운명·이익 공동체가 됐다. 내 편 네 편 칼 달리 휘두르고, 국가 고위직 70여곳 검사가 꿰차니, 인명재검(人命在檢)·만사검통(萬事檢通) 소리가 얼마나 차올랐던가. 검사의 나라였다. 검찰은 민주화 후 컸으나, 검찰주의자 윤석열은 민주주의자가 아니었다. 그를 좇다, 한 몸으로 살다, 끝까지 그를 구하려다 정치검찰은 존재 이유와 믿음과 길을 다 잃었다.

그 40년의 업보다. 검찰은 큰 수술대에 오른다. 거여는 법을 고친단다. 검찰을 기소 전담 ‘공소청’으로 바꾸고, 수사관 직제(1~7급)의 ‘중대범죄수사청’을 신설하고, 수사기관 업무 조정과 이의신청 해법으로 ‘국가수사위원회’를 두자는 그림이다. 헌법에 임기·신분이 보장된 판사는 ‘헌법기관’이고, 영장신청권만 명시된 검사는 ‘법률기관’이다. 1954년 형사소송법 제정 당시 한격만 검찰총장도 “검사에게 기소권만 주는 게 타당하다”고 봤다. 격론 끝에, 일제 순사 기억이 큰 ‘경찰파쇼’가 ‘검찰파쇼’보다 셀 거라 보고, 검찰에 수사 주도권 주고 장래에 기소·수사권을 분리하자고 일단락지은 게 국회 법사위였다. 검사는 남고 검찰 간판과 직접수사는 없애는 게 지금의 검찰개혁이다. 성인 58%가 그걸 지지한다(NBS 여론조사). 처음으로, 헌법대로 돌아가는 것이다.

먼저, 거여의 시간표는 나왔다. 검찰개혁 얼개는 7말8초, 입법은 추석 전이다. 빠르지도 늦지도 않다. 시민의 칼이 부르르 떨 때 쟁론의 속도·밀도 다 높이는 게 맞다. 이 여름 국회가 할 일이다. 검찰개혁은 단칼에 끝날 리 없다. 선의로만 작동될 리 없고, 말과 포장만 앞서갈 이유도 없다. 어느 수사기관도 민주적으로 통제되고, 정치질 없게 하는 게 제1 목표여야 한다. 그리고 종국적으로, 개혁의 성패는 수사 역량이 가를 게다. 호시우행 말고 없다. 검찰개혁, 범의 눈으로 소처럼 우직하게 가야 한다.