[우리문화신문=김영조 기자] 국립민속박물관(관장 장상훈)은 세계의 민속문화를 비교 연구하는 ‘비교 민속 생활문화 조사 사업’의 하나로, 동남아시아의 생활문화와 민속연희에 대한 조사보고서 2종을 펴냈다.

첫 번째 보고서인 《엮고 담다, 바구니에 담긴 동남아시아의 생활문화》는 2022년 한국의 바구니 조사 연구에 이은 두 번째 시리즈로, 베트남, 인도네시아, 태국, 말레이시아 4개국의 바구니와 관련 생활문화를 담고 있다. 두 번째 보고서인 《동남아시아의 가면과 가면극》은 ‘아시아의 가면과 가면극 연구총서’의 네 번째 시리즈로, 인도네시아, 태국, 캄보디아, 베트남 등 동남아시아에서 연행되는 여섯 개 가면극을 각국 전문가의 손으로 그려냈다.

□ 동남아시아 바구니의 모든 것. 《엮고 담다, 바구니에 담긴 동남아시아의 생활문화》

인류는 오랜 시간 동안 다양한 방법으로 물건을 담고 운반할 용기를 만들어왔다. 그 가운데에서도 바구니는 가마와 같은 특별한 설비 없이 주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료만으로 제작할 수 있다는 점에서 높은 실용성을 지닌다. 특히 동남아시아는 라탄, 대나무, 야자, 판다누스 등 식물 자원이 풍부해 다양한 형태의 바구니가 제작돼왔으며, 이 과정에서 각국의 고유한 생활문화가 반영되었다. 《엮고 담다, 바구니에 담긴 동남아시아의 생활문화》는 베트남, 인도네시아, 태국, 말레이시아 등 4개 나라 바구니 종류와 활용 방식, 변화 양상을 사례 중심으로 소개하고 있다.

(베트남) 바구니인가? 배인가?

베트남 푸옌성 투이안현 푸미 마을에서는 대형 광주리를 연상케 하는 바구니 배를 타고 조업하는 어민들을 볼 수 있다. 이 바구니 배는 프랑스 식민지 시절, 어민들이 배에 부과되는 세금을 피하려고 만들기 시작한 것으로 알려져 있다. 전통적으로는 대나무를 엮어 바구니 형태로 만든 뒤, 방수를 위해 소똥과 기름을 발랐다. 최근에는 내구성을 높이기 위해 합성수지를 덧씌우거나, 아예 합성수지로 제작된 바구니 배도 등장하고 있다. 현재 이 바구니 배는 베트남 호이안 등 관광지에서 체험 프로그램을 통해 많이 알려져 있다.

(인도네시아) 신에게 바치는 바구니, 발리의 소카시(Sokasi)

힌두교를 믿는 인도네시아 발리 사람들은 신에게 예물을 바칠 때 ‘소카시’라는 사각형 바구니를 사용한다. 의례용으로 사용되는 소카시는 뚜껑과 몸체에 정교한 무늬가 새겨져 있으며, 바구니 하나를 완성하는 데 상당한 정성이 필요하다. 발리의 사라스와티의 날(Hari Raya Saraswati)과 같은 축제 때는 각 가정에서 준비한 화려한 소카시를 볼 수 있다.

(태국) 부자가 되게 해주는 고기바구니, 따컹(Takhong)

태국의 ‘따컹’은 작은 강이나 호수에서 민물고기나 게를 잡는 데 사용되는 고기 바구니다. 단순한 통형뿐만 아니라 옷이나 오리 모양 등 다양한 형태로 제작되어 재미를 더한다. 태국에서는 따컹이 물고기를 담는 도구라는 점에서 부를 축적하는 의미를 지닌다고 여겨, 행운을 상징하는 물건으로 취급된다. 일부 지역에서는 따컹을 처마 밑에 걸어두기도 한다.

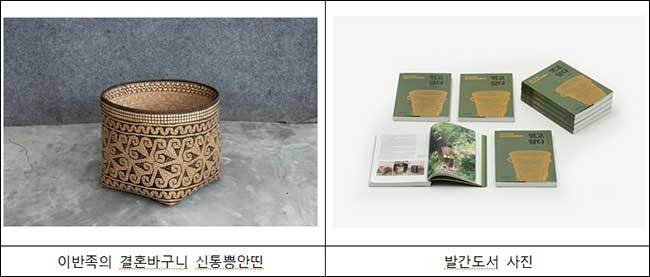

(말레이시아) 이반족의 결혼바구니, 신통쁭안띤(Sintong Pengantin)

말레이시아 사라왁의 원주민 이반족(Iban)에게 혼례식에서 사용되는 바구니 ‘신통쁭안띤’은 혼례의 중요한 상징이다. 이 바구니에는 변치 않는 인연을 의미하는 끊어지지 않고 연결된 무늬가 새겨져 있다. 전통적으로 시어머니가 직접 제작했으며, 여의찮으면 시댁의 여인들이 대신 만들었다. 혼례식에서 신랑은 이 바구니에 피낭야자 열매를 담아 신부 측에 선물하였으며, 신부는 이를 받아 시댁으로 갈 때 예물을 담아 가져갔다.

□ 동남아시아 가면과 가면극의 과거와 현재. 《동남아시아의 가면과 가면극》

동남아시아는 예로부터 남아시아와 동아시아 양쪽으로부터 종교, 문학, 춤을 받아들이고 융화시켜 고유의 문화를 발전시켜 왔다. 인도의 서사시, <라마야나(Ramayana)>를 소재로 한 가면극이 동남아시아 전역에서 흔히 발견되는 것은 동남아시아와 다른 지역의 문화적 교류를 상징적으로 보여준다. 반면 <짤론 아랑(Calon Arang) 전설>, <판지(Panji) 왕자의 모험>과 같이 자국의 설화를 바탕으로 한 연행은 동남아시아의 독자성을 대표한다. 어느 형태든 동남아시아의 가면극은 각국의 자생적·토착적 측면과 문화교류를 통해 삽입된 내용이 어우러져 독특한 양상이 나타난다.

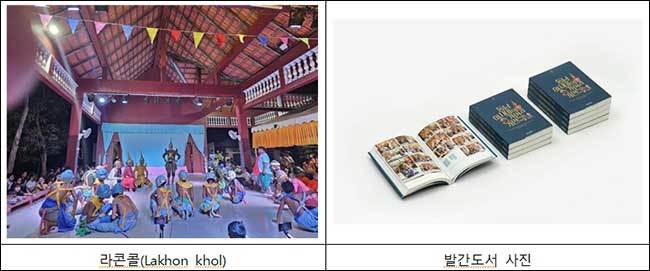

(태국) 궁중 예술의 집대성, 콘(Khon)

태국의 대표적 가면극, 콘(Khon, โขน)은 문학, 문예, 무용, 음악, 공예가 결합한 태국 공연예술의 결정체로써 태국 첫 유네스코 무형문화유산으로 인정받았다. 극 가운데 내용은 흔히 '라마의 사랑 이야기'로 알려진 <라마야나>를 태국식으로 극화한 <라마끼안(Ramakien)>의 이야기를 다룬다. 머리와 목을 완전히 뒤덮는 특별한 가면, ‘후아콘’을 쓴 배우들의 역동적인 춤사위로 연출되는 라마 왕의 일대기는 태국의 정체성을 담고 있는 문화유산이라고 할 수 있다.

콘은 수백 년 동안 임금의 위엄과 영광을 기리기 위한 왕실의 예술로 간주되어 왔다. 현재도 공연과 관련된 지식은 엄격한 규율과 전통적 방식 아래 전승된다. 반면 장치ㆍ기술적 측면에서는 시대상을 충실히 반영한다. 입체적인 배경이 도입된 공연장과 현대기술로 연출되는 화려한 무대는 콘 공연을 한 층 더 사실적으로 묘사할 수 있는 토대가 되었다.

(인도네시아) 마녀를 무찌르는 신수의 이야기, 짤론 아랑(Calon Arang)

인도네시아 발리의 전통 연희, 짤론 아랑(Calon Arang)은 발리의 전설을 기반으로 연행되는 가면극이다. 여신 두르가(Durga)에게 기도를 바친 과부 짤론 아랑은 마녀 랑다(Rangda)가 되어 추종자를 거느리고 마을마다 돌림병을 퍼뜨린다. 이에 엠푸 바라다(Empu Baradah)는 신수(神獸) 바롱(Barong)으로 변신해 랑다를 타파하는 것이 극의 주요 골자다.

가면극의 중심인물인 바롱과 랑다는 모두 인도네시아의 토착 전설에서 유래한 존재로, 둘 다 화려하게 치장된 가면을 쓴 채 등장한다. 커다란 사자로 묘사된 바롱과 끔찍한 모습의 랑다가 함께 춤을 추는 모습은 짤론 아랑의 가장 상징적인 장면이다. 마녀와 신수는 선악의 영원한 대립으로 균형을 찾는 힌두교의 세계관을 상징한다. 짤론 아랑은 발리인의 정신세계를 충실히 재현해 낸 공연예술로써 중요한 의의를 지닌다.

(베트남) 역사의 한 장면을 묘사하다, 쑤언파(Xuân Phả)

베트남 탄화(Thanh Hóa)성에서는 쑤언파(Xuân Phả)라는 민속 가면극이 전승되고 있다. 먼 옛날, 대해용왕의 도움을 받아 외적을 물리친 딘띠엔황(Đnh Tiê Hoàg) 왕의 연회에 이웃 나라들이 보낸 축하사절을 묘사한 것이 곧 가면극의 주요 내용이다. 실제로 쑤언파의 다섯 연희는 각기 다른 가면과 복장을 착용해 국가별 사신을 묘사한다.

쑤언파 가면극은 민간에서 기억하는 역사의 한 장면을 마을의 토착 신앙과 결부시켜 문화예술로 승화시킨 사례다. 쑤언파가 전승되는 마을은 15세기 명나라를 물리쳤던 람선(Lam Sơn) 봉기의 핵심 지역에 속한다. 가면극의 내용은 곧 외적을 물리쳤던 당시의 희열을 그대로 담아내고 있다. 쑤언파의 사례는 베트남 민족의 독특한 민속 신앙과 문화를 반영하고 있는 것은 물론, 민속 예술이 발전하는 과정을 잘 보여준다.

국립민속박물관은 2025년에도 인도, 네팔, 방글라데시, 스리랑카, 부탄 등 남아시아의 가면극을 조사하고, 국제 전문가들과 협업하여 연구 성과를 집대성한 ‘아시아의 가면과 가면극 연구총서’의 마지막 시리즈, 《남아시아의 가면과 가면극》을 선보일 예정이다.