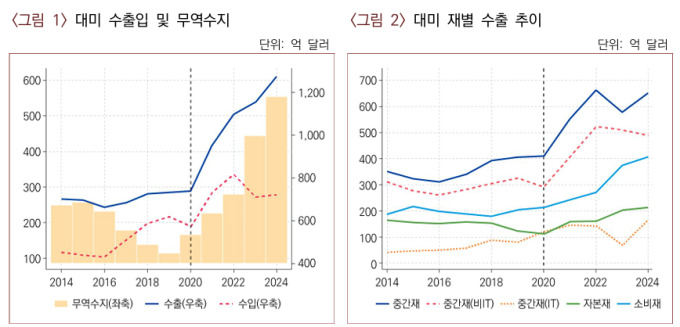

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계를 대상으로 상호관세를 부과하면서 상품교역에서 미국의 적자만 부각하고, 흑자를 내는 서비스교역은 제외한 것으로 나타났다. 지난해 미국은 한국과의 교역에서 상품에선 662억 달러 적자를 냈지만, 서비스에선 107억 달러 흑자를 봤다. 트럼프 대통령은 상품 적자만 반영해 한국에 상호관세 25%를 부과했지만, 실제 서비스 흑자를 포함하면 한국의 관세율은 19%로 줄어든다.

13일 중앙일보가 미국 인구조사국 무역통계를 분석한 결과, 지난해 미국의 대한국 상품무역 수지 적자액은 662억 달러(계절조정)로 이를 수입(1331억 달러)으로 나누면 49.8%가 나온다. 이를 절반으로 나눈 값이 한국에 부과한 상호관세율(25%)이다. 하지만 상품과 서비스무역 수치를 모두 넣어 똑같은 방식으로 계산하면 한국의 관세율은 19%가 된다. 비(非)상품교역인 서비스 부문에는 여행·운송·통신·정보서비스·지식재산권(영화·드라마·음악 등)·보험·금융서비스 등이 포함된다.

주요 교역국 가운데 한국·일본·유럽연합(EU) 등이 트럼프 정부식 관세 계산으로 가장 큰 피해를 봤다. EU에 실제 부과된 관세율은 20%지만, 서비스 무역수지를 포함하면 10%로 줄어든다. 미국으로부터 고율의 관세를 맞은 일본(24→17%)·대만(32→28%)·베트남(46→44%) 등도 세율이 내려간다. 영국 경제매체 이코노미스트는 지난 5일(현지시간) “미국 서비스 무역 흑자에 동일한 방법론을 적용하면, (미국을 향해) 각국은 평균 19%의 상호관세를 매길 수 있다”고 꼬집었다.

미 월스트리트저널(WSJ)은 지난 10일 “실제 미국은 서비스 수출로 큰 이익을 보고 있는데, 트럼프 대통령이 서비스 흑자를 의도적으로 무시했다”고 주장했다. 지난해 기준 미국의 상품무역 적자는 1조2100억 달러에 달했지만, 서비스무역은 2950억 달러 흑자를 기록했다. 서비스 흑자는 2000년의 770억 달러에서 대폭 늘어난 것이다. 이 매체는 “미국이 부유해지면서 서비스가 점차 경제의 중심이 됐다”며 “이제 중요한 것은 포드나 제너럴모터스(GM)가 아니라, 마이크로소프트·알파벳(구글 모회사)·JP모건체이스와 같은 기업들”이라고 전했다.

일단 트럼프 대통령은 중국을 뺀 다른 국가의 상호관세 부과를 90일 유예하고, 기본세율 10%만 반영하기로 했다. 3개월 유예기간 동안 협상을 통해 관세율을 조정할 여지를 뒀다. 스콧 베센트 미 재무장관은 “미국에 보복하지 않는 국가에는 지난 2일 발표한 국가별 상호관세율이 상한(ceiling)이며, 이번 유예 발표를 통해 일시적으로 적용되는 10%가 하한(floor)”이라고 말했다. 한국의 관세율 협상 범위는 10~25%다. 하지만 한국의 경우 서비스 수지 제외로 애초에 상한이 높게 설정되다 보니 경쟁국보다 불리한 상황에서 협상에 나서야 한다.

트럼프 대통령이 상품수지 위주의 관세 정책을 펼치고 있지만, 대신 외국에서 흑자를 보는 미국 서비스 기업들이 이에 대한 타격을 받을 가능성도 제기된다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난 2일 “트럼프 대통령의 관세 부과로 서비스산업 수출이 보복의 타깃이 될 것”이라고 전망했다. 최근 중국의 사례에서 볼 수 있듯이 트럼프 대통령은 보복에 무척 예민한 반응을 보여, 대부분 국가는 관세 대응이 적합하지 않다고 생각한다. 서비스는 실물이 없어 관세를 부과하기 어려운 대신 세금·벌금·불매 등으로 제재할 수 있다.

실제 EU는 미국 빅테크(구글·메타·넷플릭스 등)에 대한 규제카드로 상호관세에 대응을 준비 중이다. 폰 데어 라이엔 EU 집행위원장은 “미국과 협상이 실패할 경우 미국의 서비스 수출에 타격을 줄 수 있는 EU의 반강압수단(ACI)이 처음으로 사용될 수 있다”고 밝혔다. ACI는 EU의 무역·외교 수단으로, 비(非)EU국가의 경제적 강압 행위에 대응하기 위해 2023년 12월 도입됐다. 외국 정부의 무역 보복, 투자 제한, 기술 차단 등의 조치를 경제적·법적으로 되받아칠 수 있도록 한 법적 장치다. EU는 이 일환으로 빅테크의 광고 수익에 세금을 부과하는 카드를 꺼낼 가능성이 있다.

미국과 관세 전쟁을 벌이는 중국은 자국민에게 미국 여행에 대한 위험 경보를 발령했다. 유학 중인 학생들에게도 유사한 경보를 냈다. 지난해 기준 160만명의 중국인이 미국을 방문했고, 미국 학교에 등록한 유학생도 25만명에 달한다. 중국인 관광객의 감소는 미국 여행 수지에 직접적인 타격을 줄 수 있다. 외국인 관광객들이 미국의 호텔과 항공사 탑승권을 예약하는 것도 미국의 서비스 수출에 포함돼서다. 아울러 중국은 미국 할리우드 영화 수입의 축소 방침도 정했다. 영화는 콘텐트를 라이선스 형태로 수출하거나, 상영권·배급권을 제공하는 방식이라 서비스 거래로 본다.

WSJ은 데이비드 웨인스틴 컬럼비아대 경제학 교수의 말을 인용해 관세 조치로 미국의 상품 수출도 차질을 빚을 수 있다고 경고했다. 웨인스틴 교수는 “외국 소비자들이 미 브랜드 전체에 대한 반감을 가질 수 있다”며 “반감을 만들어내면 물건을 팔기가 더 어려워진다”고 강조했다.

![[이슈체크] “기계는 멈췄고, 관세는 시작됐다”…지역 중소제조업 '전전긍긍'](https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20250416/art_17446114872461_bea7ad.jpg)