다시 지진 이야기다. 3월 미얀마에서 발생한 규모 7.7의 강진은 미얀마는 물론 이웃 태국과 중국 등에서 수천 채의 건물을 붕괴시키고 수많은 인명을 앗아갔다. 태국 방콕에서 건설 중이던 33층 대형 빌딩이 순식간에 붕괴되는 장면은 충격과 공포에 다름 아니었다. 앞서 2011년 일본 도후쿠 지방을 강타한 규모 9.0의 동일본 대지진은 후쿠시마 원전 사고를 일으키며 10여 년이 지난 지금도 여전한 후유증을 남기고 있다.

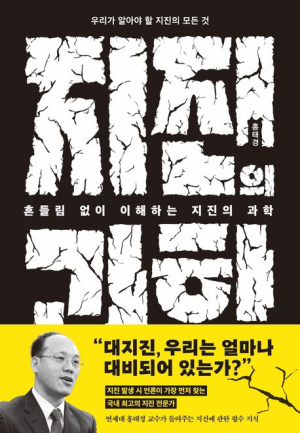

일부에서는 “한반도는 일본이 막아줘 큰 지진이 발생하지 않는다”는 말을 하기도 한다. 하지만 최근 출간된 ‘흔들림 없이 이해하는 지진의 과학’의 저자는 절대로 그렇지 않다고 주장한다. 연세대 지구시스템과학과 교수인 저자는 “이유 없는 지진은 없다”며 “지진을 알아야 대비할 수 있다”고 말한다.

최다 지진 빈발 국가 가운데 하나인 일본을 이웃으로 둔 우리나라는 특히 일본 지진에 관심을 가질 수밖에 없다. 저자는 1900년 이후 전세계에서 발생한 지진 중 네 번째로 강력한 수준이자 일본 역사상 최대 규모였던 동일본 대지진이 한반도 판을 흔들었고 이는 우리나라의 지진 발생 가능성을 키운 상태라고 지적한다.

지진을 이론적으로 설명할 때 가장 주요한 내용은 지구물리학에서 말하는 ‘판 구조론’이다. 지구의 표면인 지각이 다수의 ‘지각판’으로 이루어져 있고 이런 판이 조금씩 움직이면서 이동하거나 혹은 충돌한다는 것이다. 일본은 불행하게도 유라시아판과 태평양판·필리핀판 등 3개 지각판의 경계에 있다. 일본에서 지진이 많이 일어나는 이유다.

우리가 사는 한반도는 유라시아판 경계에서 다소 떨어진 내부에 있다. 때문에 경계부보다는 지진을 일으키는 응력이라는 힘의 축적 속도가 느리고 지진이 발생하는 주기도 길다. 하지만 역대급 지진이었던 동일본 대지진은 이를 바꿔버렸다.

저자는 “동일본 대지진 이후 한반도의 지각 환경이 변했다. 지진의 규모와 빈도가 모두 증가했다”고 지적했다. 한반도가 깔고 앉아 있는 판에 충격이 가해졌기 때문이다. 2013년 백령도와 보령 앞바다에서 이전에는 드물던 군집형 지진(짧은 시간에 연속적으로 발생하는 지진)이 일어나는가 하면 2022년 괴산 지진처럼 이전에는 발생하지 않는 곳에서도 지진 활동이 일어난다.

우리나라에서 지진 관측이 시작된 이후 최대 규모인 2016년 경주 지진(규모 5.8)이나 2017년 포항 지진도 결국은 동일본 대지진의 영향에 따른 것이다. 지진은 결코 ‘다른 나라 일’이 아닌 언제든 우리 주위에서 일어날 수 있는 현실적인 위협이라는 것이 저자의 설명이다.

일본에서는 대형 지진의 발생 가능성이 추가로 제기되는 상황이다. 도쿄 앞바다에서 규슈 앞바다까지 이르는 태평양 해안인 난카이 해구 지역은 규모 8 이상의 대형 지진이 주기적으로 발생해온 곳인데 최근 지진 임박 징후가 확인되고 있다.

저자는 이번 책에서 과학적 호기심을 충족시키는 동시에 지진에 대한 올바른 이해를 통해 재해 대비의 중요성을 일깨우고 있다. 지진을 막을 수 없다면 피해라도 최소한으로 줄이는 방향으로 나가야 한다는 것이다.

“한반도 단층 구조 등 지질 연구에 대한 투자를 확대하고 지진 조기 경보 체계를 확립하며 지진 발생시 적시에 정보를 국민들에게 제공해줄 수 있는 시스템을 마련해야 한다.”

지진을 지구를 이해하는 중요한 열쇠로 바라볼 수 있다는 주장도 있다. 지진파를 통해 지각과 맨틀, 외핵, 내핵의 구조를 밝힌 과학의 역사가 있다. 북한의 핵실험이 백두산 폭발을 초래할 가능성이 있다는 이론도 진지하게 제기한다.

미국과 유럽에서 코로나19 팬데믹으로 외출 제한령이 시행됐을 때 지진계 ‘배경 잡음’이 40~80% 급감했다고 한다. 우리 생활에서 배경 잡음을 통해 특정 지역 경제 활동 정도 및 대형 사고 발생 규모를 측정할 수 있다는 내용도 일반인의 흥미를 끌 것으로 보인다. 1만 7800원.

![[권오기의 문화기행] 짬뽕(呷崩 jiabeng)의 유래](https://www.usjournal.kr/news/data/20250417/p1065601766426461_395_thum.jpg)

!["마지막 왕조의 유산이자 근대 한국의 기원" 대한제국 다시보기[BOOK]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202504/18/4b66689f-f051-4864-a4a2-cb17ce4a4edb.jpg)

![우주 경쟁의 "가장 목 좋은 부동산"은 위성들 붐비는 저궤도[BOOK]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202504/18/3164a6ef-cd11-4cb2-8e7e-a32c48f6a5b6.jpg)