여당인 더불어민주당이 금융사와 소비자 사이의 소액 분쟁 사건에 대해 조정안을 무조건 받아들이도록 하는 것을 뼈대로 한 금융소비자보호법 개정안을 발의하면서 논란이 커지고 있다. 해당 내용(편면적 구속력 제도)은 금융사가 동의하지 않더라도 재판상 화해가 성립하도록 하고 있어 헌법이 보장한 국민의 권리를 침해한다는 지적이 나온다. 시장에서는 과잉 규제라는 반발과 함께 블랙컨슈머를 양산할 수 있다는 우려도 많다. 편면적 구속력의 5대 문제점을 짚어본다.

英·日도 법원이나 제3자가 재심사

14일 금융계에 따르면 국회 정무위원회 소속 김현정 민주당 의원은 12일 편면적 구속력을 도입하는 내용의 ‘금융소비자 보호에 관한 법률 일부 개정법률안’을 대표 발의했다. 이는 이재명 대통령의 대선 공약으로 국정기획위원회가 국정과제로 제시한 사안이다.

금융사들은 편면적 구속력에 위헌적 요소가 있다고 입을 모은다. 헌법 제27조는 ‘모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의해 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다’고 규정하고 있다. 이런 상황에서 2000만 원 이하 소액 분쟁 결과를 재판 없이 받아들이도록 하는 것은 헌법이 보장한 재판받을 권리를 박탈하는 것이라는 게 업계의 주장이다. 은성수 전 금융위원장도 2020년 “헌법에서 보장한 재판상 권리를 박탈하는 것이 맞느냐는 의문도 든다”고 밝힌 바 있다.

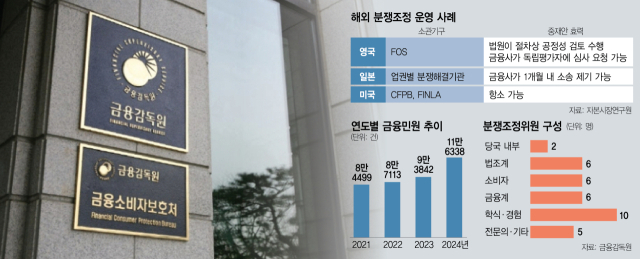

한국보다 앞서 편면적 구속력을 도입한 영국과 일본도 보완 장치가 있다. 영국은 금융옴부즈만서비스(FOS)의 강제조정 결정에 대해 고등법원이 절차상 공정성에 대한 사법적 검토를 수행할 수 있다. 금융회사가 FOS 결정에 이의가 있으면 FOS 내 독립 평가자에게 별도 심사를 요청할 수 있다. 일본에서는 지정분쟁해결기관이 조건부 편면적 구속력이 부여된 특별 조정안을 제시할 경우 금융사는 결과를 안 날로부터 1개월 이내 소송을 제기할 수 있다.

민원 우려에 기계적 판단 가능성

향후 소액 분쟁을 담당할 분쟁조정위원회가 적절한 판단을 내릴 수 있느냐에 대한 의구심도 있다. 금융계의 한 관계자는 “과거 분조위 결정을 보면 세부 사실이나 법리적 근거와 관계없이 적당히 소비자와 금융사 과실을 5대5 정도로 타협해 내놓는 경우가 적지 않았다”며 “당국자 입장에서는 민원인이 문제를 키우는 것을 의식할 수밖에 없다”고 지적했다.

제한된 인력이 매해 수만 건씩 쏟아지는 분쟁 조정을 담당하다 보니 전문성이 떨어진다는 지적도 제기된다. 분조위는 위원장 1인을 포함해 35명 이내의 위원으로 구성된다. 지난해 금융감독원에 접수된 민원은 11만 6338건으로 10만 건을 넘어섰다. 편면적 구속력 도입 이전에 적절한 분조위원 구성 등이 이뤄져야 한다는 의견이 나오는 배경이다.

현재도 분쟁 중에는 소송절차 중단

이미 분쟁 조정 관련 소비자 피해 방지 제도가 충분히 갖춰져 있다는 분석도 나온다. 금융소비자보호법에 따르면 법원은 분조위 조정 결정이 있을 때까지 소송절차를 중지할 수 있다. 소액 분쟁 사건에 대해서는 조정안이 나오기 전까지 금융회사가 소를 제기할 수 없도록 하고 있다. 금융사가 불복해 소송을 제기하는 경우에도 금감원이 부당하다고 인정할 경우 금융소비자의 소송을 지원하는 제도도 갖춰져 있다.

ELS 등 새 상품 못 팔아

편면적 구속력 도입 시 분쟁을 우려해 금융사가 상품 판매에 보수적으로 나올 수 있다는 점도 우려 요인이다. 금융소비자의 상품 선택권이 오히려 제한될 수 있다는 것이다. 지난해 홍콩 주가연계증권(ELS) 판매액 가운데 약 30%가 소액 분쟁 사건에 해당하는 2000만 원 이하였다. 시중은행의 한 관계자는 “소비자와 분쟁의 소지가 조금이라도 있는 경우에는 상품 판매를 하지 않는 극단적인 상황이 나타날 수 있다”고 설명했다.

‘블랙컨슈머’ 양산 창구될 수도

강제조정을 악용한 도덕적 해이가 발생할 수 있다는 점도 문제로 꼽힌다. 보험업권만 해도 악성 민원이 폭주할 것을 우려하고 있다. 보험사의 한 관계자는 “악성 소비자 양산을 방지할 수 있는 제도적인 장치가 필요하다”고 말했다. 업권별로 소비자 분쟁의 성격과 대상 등이 상이한 만큼 해당 특성을 감안한 세부 기준을 검토할 필요가 있다는 말도 있다.

![[동십자각] 금투 생태계 혼란 야기할 조직개편](https://newsimg.sedaily.com/2025/09/14/2GXWF48JZ8_1.jpg)

![[PICK! 이 안건] 진종오 등 11인 "직계비속 살해죄 신설하고 일반살인죄보다 가중처벌해야"](https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202509/1183928_894944_4432.jpg)