익숙한 것들이 낯설어질 때

◦선택하지 않은 것들

때때로, 세상의 어법이 해독되지 않을 때가 있다. 내가 접하는 상황이나 기분 때문인지, 권력적 구조 때문인지 경계가 모호할 때 그렇다. 그럴 때면 이 세계가 너무 거대하고 무거워서 막막하다 느껴진다. 세상의 모든 언어가 모든 가진 자의 것이라면, 약하고 소수인 누군가는 무엇으로 말하고 버텨야 하나. 어떻게 나를 표현하고 주장할 수 있을까.

다수의 중증장애인을 사회복지사 1인이 지원하는 구조 때문에 시설 안에서의 장애인은, 개인이 불편해야 다수가 편하다는 암묵적 수용을 한다. 그렇게 불편함을 견딘다. 먹고 싶은 반찬이 무엇인지 묻지 않기 때문에 선택할 수도 없다. 머리카락을 기르고 싶지만 어쩔 수 없이 짧은 머리의 미소년이 되어야 했다는 깨달음도 얻는다. 삶에 선택되었을 뿐 그녀는 장애를 선택하지 않았다는 현실을 인식하는 나날을 살아왔다. 그녀, 누구도 장애를 선택하지 않았다.

억압과 해방을 주는, 몸과 맘을 이루는 나의 물질로 이루어지는 세계에서 하나 또는 그 이상의 장애는 삶의 아주 작은 한 부분일 수도 있다. 그러나 그것은 또 생(生)의 전부라서 나의 모든 것을 옭아매고 만다.몸과 마음이 불편한 상황일 때는 사람과의 관계나 일상이 모두 예민해진다. 현재의 장애가 감기처럼 지나가지 않는다면, 평생 그 예민함 속에 살 수밖에 없다.

◦‘온전한 나’라서

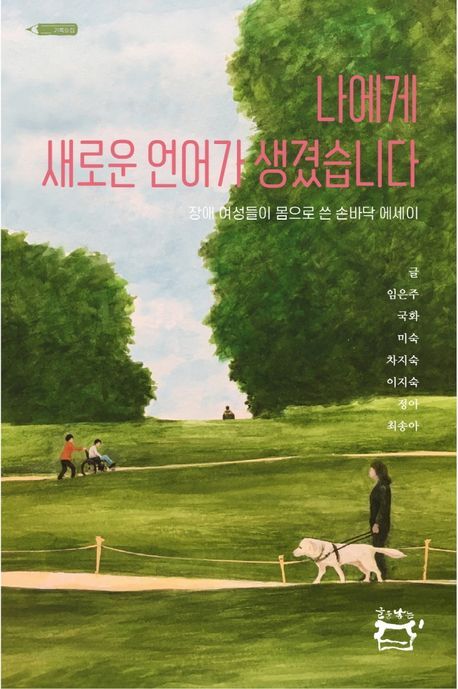

『나에게 새로운 언어가 생겼습니다』는 임은주, 국화, 미숙, 차지숙, 이지숙, 정아, 최송아, 모두 일곱 명의 그녀가 폴라로이드 사진처럼, 나와 너의 기록으로 완성한 손바닥 에세이다. ‘가족의 선택으로 시설에서 오랜 시간을 살아’오거나 할머니와 살아온 시간이 더 많던 그녀들. ‘늘 남의 시선이 먼저’ 보였던, ‘민폐 끼치지 않는 사람이 되어야 한다는 생각’을 했던 그녀들.

우리 사회가 여전히 ‘남의 문제’로 여기는 ‘나의 문제’이며 타인을 바라보는 시선의 깊이와 태도에 대해 다시금 성찰하게 만드는 구체적인 삶의 이야기. ‘온전한 나’로 살고 싶은 마음이 담긴 솔직한 이야기는 ‘일곱 개의 새로운 언어’로 드러난다. 인생이란 스스로 ‘밀어야만 열리는 문’이라는 성장기를 완성해냈다. 한때 좌절했으나 절대 포기하지 않았으니까.

타인의 장애나 고통을 나누지 못하는 사람의 말은 일회성 위로일 뿐일 수 있기 때문에, 내가 나를 속이며 스스로 ‘나의 분석가’가 되어야 한다고 믿는 그녀. 그 상황을 벗어나고 싶은 마음의 간절함이 더해져서 어떤 장애, 역경에도 정직하게, 현상을 돌파하는 지혜로 살아가야 하는 것이라는 답을 얻기까지 그녀들은, 참 얼마나 아팠을까.

거울을 보고 조심조심 발라도 지멋대로 발라지는 게 장애 때문이라던 생각을, ‘원래 내 생김새’라며 자신에게 ‘예쁘다 귀하다’ 말을 건네는 그녀. 늘 글을 배우고 싶었지만, 손이 맘대로 움직여지지 않아 포기하던 그녀가 남편에게 투정을 부리는, 우리와 전혀 다르지 않은 그녀.

결혼과 이혼, ‘평화로운 하루를 좀 더 빨리 갖지 못한 것’을 꼽는 그녀의 마음을 따라갈 때 우리도 함께 안타까워지고. 그런 그녀가 장애인자립생활센터의 활동가이자 인권 강사이며 상담가인 다니엘을 만나며 ‘누군가가 나로 인해 행복해지는’ 꿈을 다시 꿀 때는 우리도 그녀와 함께 행복해진다.

내가 누군가의 손을 잡아주지 않을 때 그가 잃어버린 오늘은, 우리의 내일로 온다. 나와 다른 누군가의 절망이 아니라 나의 절망이고, 너의 절망인 채로 두어서는 안 된다. ‘타인의 시선이 곧 나의 시선’이므로, ‘그들의 시선을 판단하는 것은 내 시선’이므로 ‘편견의 족쇄를 푸는 열쇠는 내 눈에 있’다는 것을, 다시 생각한다.

정숙인 작가는

2017년 전북일보 신춘문예 소설 부문에 '백팩'으로 등단했다. 작품으로는 몇 편의 단편소설과 채록집 <아무도 오지 않을 곳이라는, 개복동에서>(2017)가 있다.

최아현 소설가 – 에이미 탄 '뒷마당 탐조클럽' 이경옥 동화작가-김근혜'들개들의 숲' 오은숙 소설가-신영복 '감옥으로부터의 사색' 황보윤 소설가 – 서귀옥 '우주를 따돌릴 것처럼 혼잣말' 기명숙 작가, 박래빗'i의 예쁨' 장은영 작가, '사춘기, 우리들은 변신 중' 장창영 작가, 멜리사 마인츠 '깃털 달린 여행자' 김근혜 작가, 김란희 '금딱지와 다닥이' 김영주 작가, 김경숙 '오늘 또 토요일?' 최기우 작가 – 정창근'남사당의 노래'

#억압 #해방 #언어 #임은주 #국화 #미숙 #차지숙 #이지숙 #정아 #최송아

기고 gigo@jjan.kr

다른기사보기

![[신간] 우리는 왜 남의 말에 휘둘리는가, '거짓 공감'](https://img.newspim.com/news/2025/10/22/2510221010310710.jpg)

괜찮은 어른이 된다는 것](https://www.domin.co.kr/news/photo/202510/1532619_729691_4658.jpg)

![[신간] 찰나의 기억, 냄새 등 5권](https://www.domin.co.kr/news/photo/202510/1532869_730057_4229.jpg)

![[홍장호의 사자성어와 만인보] 촌철살인(寸鐵殺人)과 나대경(羅大經)](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202510/21/ef444da7-b435-490b-a8b6-cfd1262e3b05.jpg)